〒100-0015 東京都台東区東上野3-34-7

上野駅より、浅草通り沿い浅草方面に向かって右側にあります。徒歩約8分。

稲荷町駅より徒歩約30秒。田原町駅より徒歩約8分。

営業時間:10時~18時

休業日:年末年始

中田仏具店の沿革

中田仏具店の歴史は古く江戸時代にさかのぼります。

和歌山県の那賀郡粉河鍛冶町で『粉河鐘』(こかわがね)と称された質の良い「鳴り物仏具」(お遍路さんが手に持って打ち鳴らす「鈴鉦」や、お仏壇の前で打ち鳴らす「おりん」など、鳴らす仏具のこと)を鋳造する職人が先祖です。

「粉河鋳工史」という資料には

『粉河の鋳物師で最も名の知られているのは蜂屋と福井の両家である。蜂屋はその祖源時勝が奈良東大寺の大仏を鋳たと伝えており、4代孫俊勝が高野山草創の頃より粉河に移住すと云われ、また福井の元祖は弘法大師請来の仏器を粉河にて鋳たと伝えている(紀州国名所図絵)。この両家が弘仁(810〜824年)の頃より粉河に住していたと想像しえる。その後漸次増加して盛期には4〜50軒にのぼり、鍛冶町と云う町名もできたほど、粉河鋳物として盛んに産出したようである。しかし幕末にかけて次第に衰退し天保時代(1831〜1845年)には9軒、明治には5軒、昭和初期には唯一、「中田清兵衛元清」が残っている』と記載されており、仏具等の鋳造を行う工房の銘として代々「清兵衛」の名を襲名してまいりました。

記録にのこる「清兵衛」の銘は文政年間(1818〜1831年)に確認することができます。

その後も明治より昭和にかけて、西国三十三ヵ所観音霊場の第三番札所、粉河寺の門前で、『粉河鐘』を製造し、参拝者に販売もしておりました。昭和7年には東京へ進出、仏壇・仏具を扱う総合商社として文京区千駄木に出店、さらに台東区東上野に本社ビルを建設し今に至ります。

現在では、上野を拠点に関東地方全般で、仏壇・仏具や神具の卸・小売業、寺院仏具の販売をする一方、古い仏像・仏具や文化財の修復事業を行ってきました。その他にも、花まつり(お釈迦様の誕生日を祝う仏教行事)用品の企画、開発、販売も行うなど積極的な事業展開を行っております。

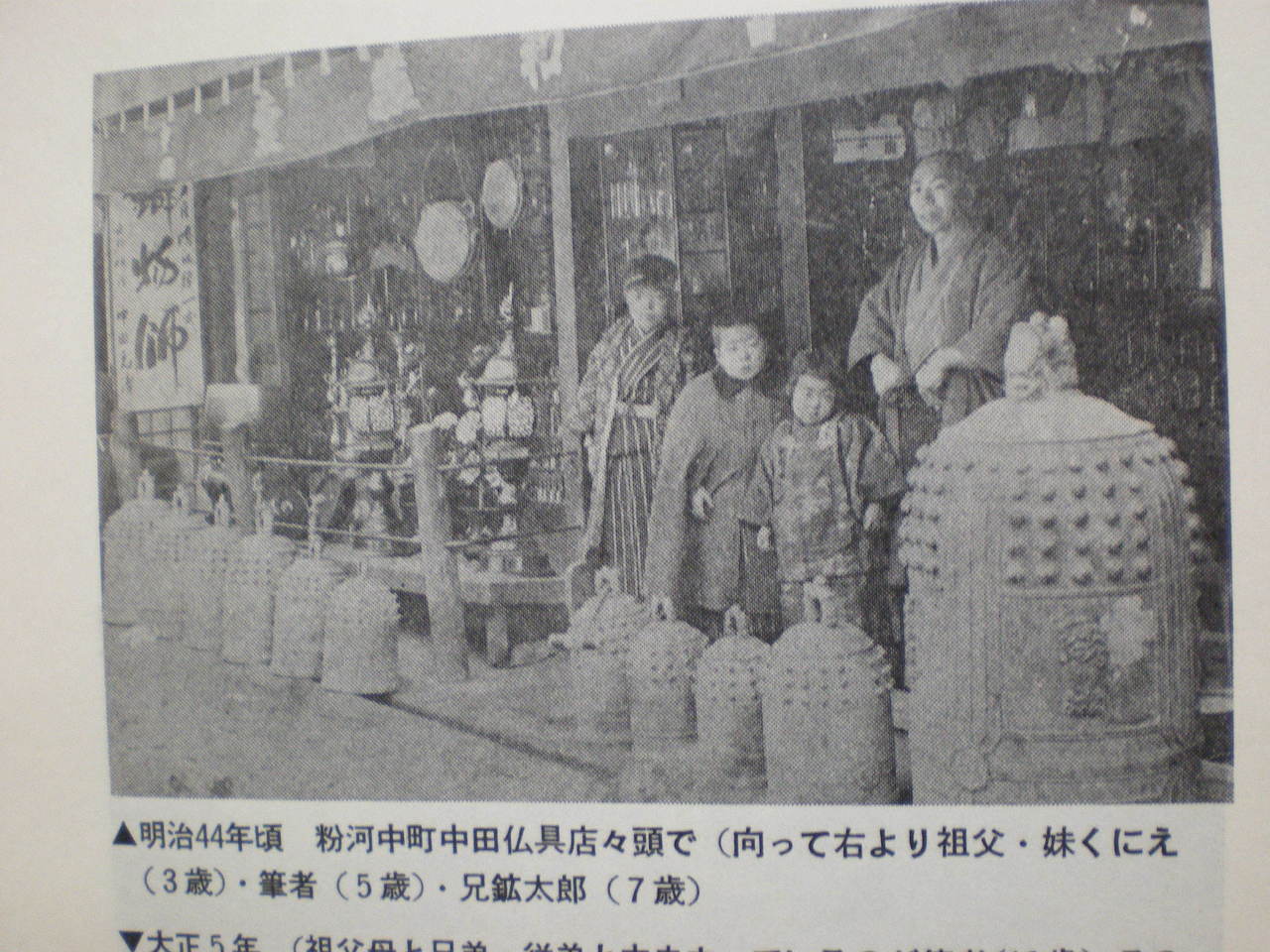

↑左の写真は明治44年頃の粉河中町中田仏具店、右の写真は昭和期の粉河寺門前の粉河鐘大門前店です。

↑こちらが当店オリジナルのおりん粉河鐘です。おりんの底には粉河鐘の刻印があります。澄んだ音色の中に太い力強さを聴きとることができます。右側の写真は粉河火立。共に粉河鐘の伝統を受け継いでおります。

東京進出のエピソ−ド

中田仏具店の創業者である中田賢太郎が東京に店を構えようとしたきっかけは昭和5年のある出来事でした。

当時、次男であったため京都の呉服屋で働いていた賢太郎は、かねてから憧れていた東京の見学に来ました。

実家が和歌山県の粉河(こかわ)で粉河鐘製造の仏具店をしていたため、人から浅草には仏具屋さんが多く立ち並んでいることを聞いていました。

そこで仏具屋をみようと浅草にやってきたのでした。

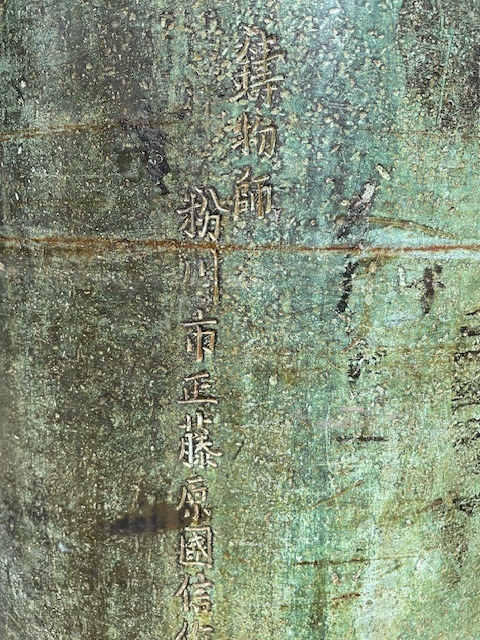

現在の浅草通りにある二,三の仏具屋に立ち寄り、色々と話を聞いてから、すぐ前にある東本願寺にお参りしました。その本堂前の天水桶をふと見ると「粉河市正」という製作者の銘が浮文字で出ているのを見つけました。

賢太郎は、そこにふるさとを見た思いで、全身に燃えるような感激があふれたといいます。

八代将軍徳川吉宗は、紀州から将軍に迎えられて江戸に向かうとき、粉河の仏具鋳物師をはじめ、多くの職人を引き連れて来ておりました。池上本門寺や成田山の大梵鐘をはじめ江ノ島の大鳥居、待乳山聖天堂や川崎大師の半鐘等、今も粉河から出てきた職人の作品が残っているそうです。

賢太郎が「粉河市正」の銘を発見した時には、まだそれらのことは知りえなかったそうですが、故郷の先輩の残された偉業に心を打たれ、いつまでもその天水桶の傍を離れられなかったと、後に述懐しております。

徳川の時代に、粉河から江戸へ出てきて、鋳造に生涯を打ち込み、今に残る立派な作品を作った職人たちに思いを馳せたその時、賢太郎は父祖代々の仏具屋を東京で広げ残していきたいと固く決意しました。

粉河の実家の父親を説得し、およそ2年間東京進出の準備をすすめ、やがて昭和7年賢太郎25才の時、千駄木に小さな店をかまえることができました。

東京へ向かう時、粉河寺のご住職逸木盛照管長からも激励をうけ、東京方面のの関係寺院様のご紹介をいただきました。また幼いころより粉河寺の日曜学校などでお導きを受け、成長を見守ってきてくださった粉河寺塔頭修徳院の田村貫雄師は後に谷中天王寺のご住職になられるという不思議なご縁にも恵まれたのでした。

市の重要文化財となっている江ノ島入り口の青銅の鳥居

江ノ島の青銅鳥居に刻まれている「鋳物師 粉川市正 藤原國信 作」の銘

お問合せはこちら

営業時間:10時~18時

休業日:年末年始

伝統ある浅草仏壇通りにありながらも庶民的な店『仏壇のなかた』です。

伝統的な仏壇以外にも、種類が豊富な線香、ローソクなど、小さな小物を数多く取り揃えております。

季節によって、花まつり用品やお盆用品もご用意しております。

是非、お気軽にお立ち寄りください。

また、ご質問やご意見、ご要望がございましたらお気軽にお問い合わせください。

皆様のご来店心よりお待ちしております。

仏壇のなかた

(株式会社中田仏具店)

住所

〒100-0015

東京都台東区東上野3-34-7

アクセス

【電車】上野駅より、浅草通り沿い浅草方面に向かって右側にあります。徒歩約8分。

稲荷町駅より徒歩約30秒。

田原町駅より徒歩約8分。

新御徒町駅より徒歩約9分

【車】お車の場合は専用の駐車場がございませんので、恐れ入りますが近隣にコインパ-キングがございますのでそちらをご利用くださいませ。

店舗前に2台分のパーキングメーターがございます。

【バス】都営バスご利用の場合は下谷神社前下車すぐにございます。

営業時間

10時~18時

休業日

年末年始

仏壇のなかた 千駄木店

住所

〒113-0022

東京都文京区千駄木2-12-6

アクセス

【電車】地下鉄千代田線千駄木駅より不忍通り沿いを根津方面に徒歩4分

【バス】都営バス千駄木2丁目下車徒歩2分

営業時間

11時~17時

休業日

土日祝、年末年始